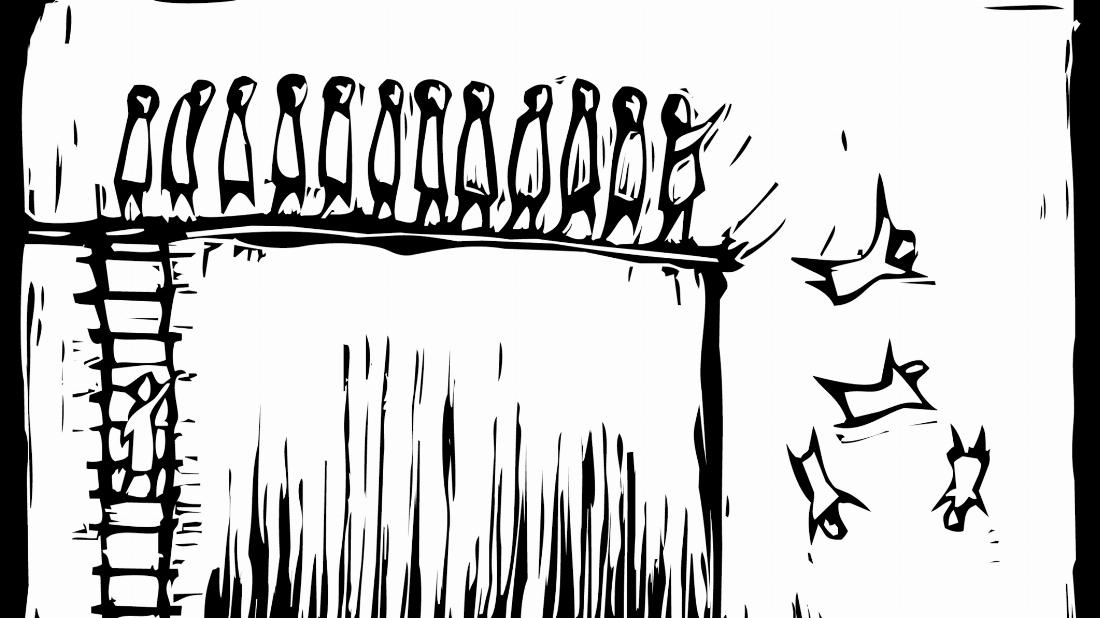

Das Lemmingprinzip

Das Recht auf Meinungsfreiheit1 ist untrennbar an Voraussetzungen geknüpft. Um sich überhaupt eine eigene Meinung bilden zu können, ist es erforderlich, sich zu informieren, Fakten zu prüfen und Meinungen abzuwägen. Oft lassen wir uns von den Meinungen anderer leiten. Was viele und vor allem die Menschen, die einem nahestehen, mit denen man auch andere Überzeugungen oder Erfahrungen teilt oder die man für besonders kompetent hält, denken, wird zum Maßstab dafür, was man für richtig halten sollte. Es entstehen so relativ homogene Meinungsgruppen mit einem hohen Grad an Konformität. Und wenn man sich in vielem einig ist, dann scheint es nur naheliegend zu sein, sich auch bei anderen Themen den Ansichten dieser Gruppe anzuschließen. Früher wurden diese Meinungsblasen bspw. durch dörfliche Strukturen erzeugt, heute sind es die Filterblasen im Internet, die Konformität generieren.

Eine Grundbedingung für Meinungsfreiheit ist daher Meinungsbildungskompetenz. Meinungen müssen geprüft, Gegenmeinungen angehört, Diskurse geführt und Kontroversen ausgehalten werden. Meinungsbildung lebt vom Dissens. Demokratie kann nur funktionieren, wenn verschiedene Meinungen aufeinanderprallen, abgewogen und diskutiert werden. Ohne Meinungsunterschiede ist Fortschritt unmöglich, weil eine Gesellschaft starr in ihrem jetzigen Zustand verharren würde. Schon Hannah Arendt stellte daher fest, dass „die Voraussetzung für eine wirksame Manipulation unseres Geistes auf der mangelnden Fähigkeit beruht, Überzeugungen auszubilden.“2

Meinungsbildung ist also eine Grundbedingung für Meinungsfreiheit, aber letztendlich wirkungslos, wenn es am Mut fehlt, zu dieser Meinung zu stehen und sie auch gegen Widerstände zu vertreten. So schreibt schon Kant in seiner Schrift „Was ist Aufklärung?“:

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“3

Wie diese Unmündigkeit schon in alltäglichen Situationen aussehen kann, zeigt das berühmte Asch-Experiment.4 Der Psychologe Solomon Asch untersuchte, ob Menschen in Gruppen bereit sind, eine scheinbar richtige Meinung zugunsten der Gruppenmeinung aufzugeben. In einem als Wahrnehmungsexperiment getarnten Versuch musste in einer Gruppe beurteilt werden, ob gezeigte Linien gleich oder ungleich lang waren. In den ersten Runden urteilten alle Anwesenden gleich. In der dritten Runde jedoch bewerteten die eingeweihten Teilnehmenden plötzlich einheitlich falsch. Viele Proband:innen reagierten verwirrt und nicht wenige schlossen sich entgegen ihrer eigenen Ansicht der falschen Gruppenmeinung an. In Varianten dieses Versuchs erhoben sich die Wartenden in einem Wartezimmer regelmäßig bei einem Signal und nach und nach schlossen sich auch nicht Eingeweihte diesem Verhalten an, ohne es zu verstehen.5 Und geradezu gefährlich erscheint das Verhalten von Versuchsteilnehmer:innen, die trotz Feueralarm und austretendem Rauch nicht den Raum verlassen, solange alle anderen scheinbar ungerührt von den Ereignissen sitzen bleiben.6

Warum verhalten sich Menschen wider besseren Wissens gruppenkonform? Zum einen sind viele…